物理与材料科学学院教师王玉芬副教授在Nano Energy上发表论文“Architectural engineering of metal-organic frameworks in lithium-ion batteries: Multifunctional roles, challenges, and future perspectives”。本文章探讨了金属有机框架材料(MOFs)在锂离子电池(LIBs)中的应用,并指出未来研究应聚焦导电杂化材料设计、规模化合成工艺及可持续开发策略,以推动MOFs基锂离子电池在储能领域的突破性进展。

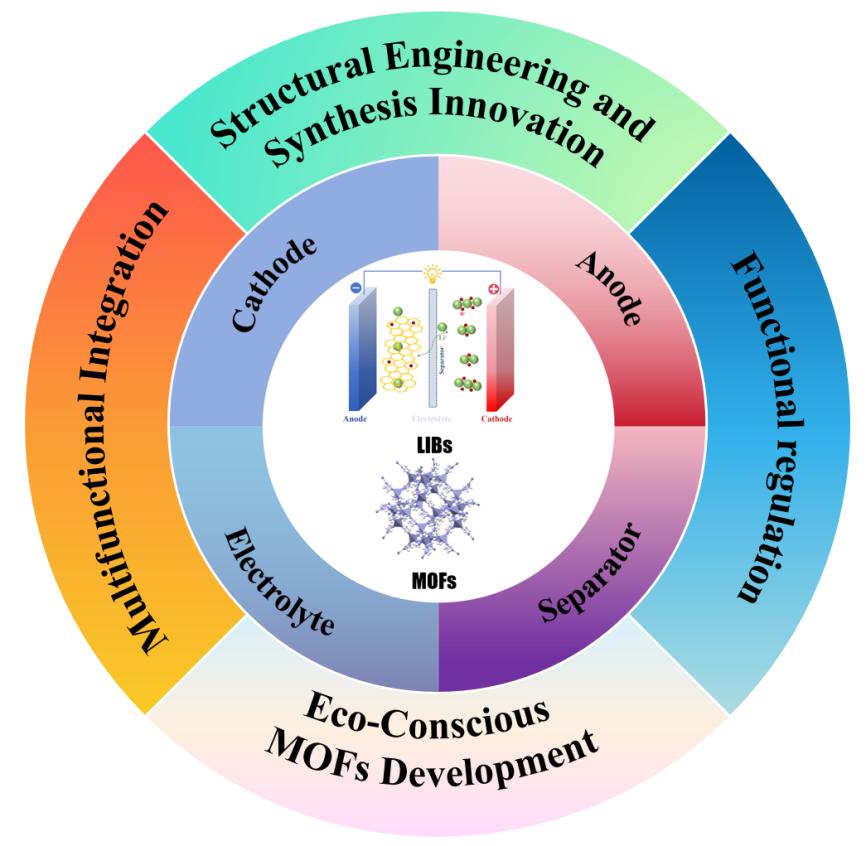

图1. MOFs材料在锂离子电池不同领域应用的示意图

本综述全面介绍了金属有机框架(MOFs)在推动锂离子电池(LIBs)发展中的变革潜力,重点探讨其作为电极、电解质和隔膜的多功能应用。MOFs独特的结构特性——如可调孔隙率、高比表面积和可定制的化学功能——能够显著提升电池的能量密度、离子传输效率和热稳定性。本综述系统阐释了MOFs及其衍生物在锂离子电池四大核心组件——正极、负极、电解质和隔膜中的创新应用机制与性能优化策略。尽管取得这些进展,MOFs材料固有的低导电性、循环过程中的结构降解以及高昂的生产成本仍是关键障碍。针对这些局限性,本文提出了战略性研究方向,包括构建导电网络、开发多功能杂化材料以及探索可持续合成方法,并为利用MOFs设计具有更高性能、安全性和环境可持续性的下一代锂离子电池提供了路线图。

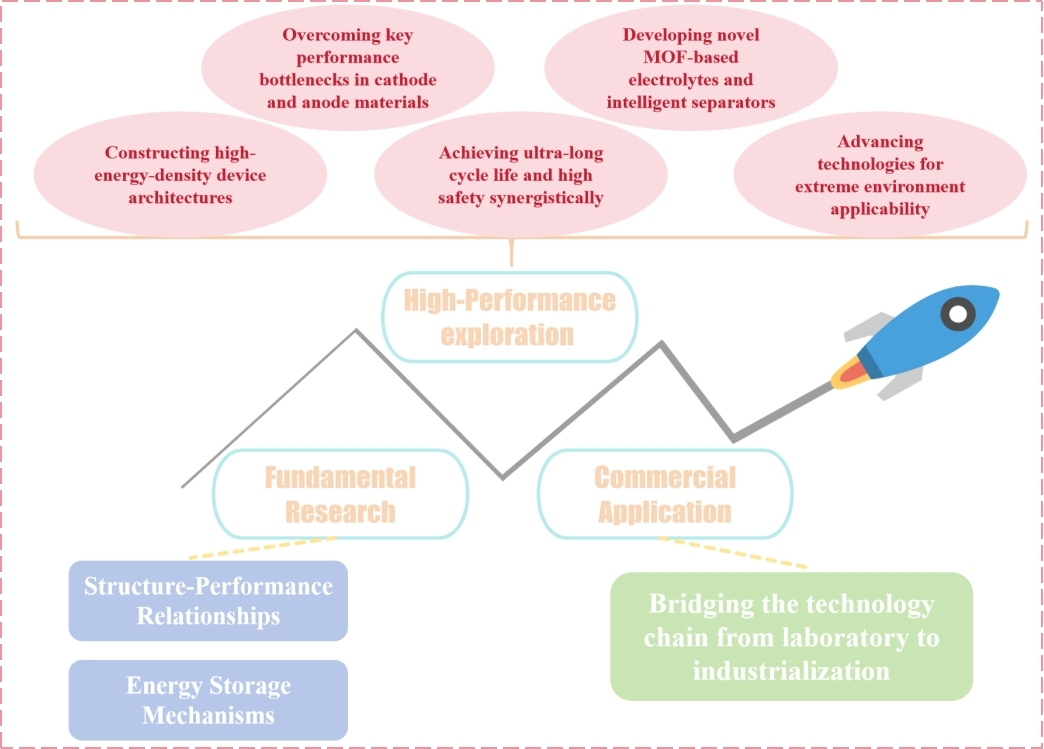

图2. 未来MOFs基锂离子电池的发展方向

文章指出,尽管MOFs在提升电极比容量、改善离子传输动力学、抑制枝晶生长以及增强界面稳定性等方面具有显著优势,但其产业化仍面临来自材料本征特性和器件工程的多重挑战。需要特别强调的是,要实现高性能MOFs基电池,必须实现各组件之间的协同优化,而非仅仅提升单一材料的性能。并指出关键研究方向亟需深入探索的领域。

天津师范大学物理与材料科学学院王玉芬副教授为论文第一通讯作者,其指导的研究生刘明武、李傲、林海安、李子健为共同第一作者,天津师范大学为第一单位。该工作得到了国家重点研发计划(2019YFA0705703)、国家自然科学基金(22279070)的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111310