本站讯(通讯员 金明昊)三河汇景,流水潺潺,滋养着天津市西青区辛口镇第六埠村的沃土良田。11月7日下午,天津师范大学马克思主义学院的师生们沿着第六埠村的乡间小路,将党的二十届四中全会精神化作“乡言土语”,让理论的“金种子”在乡村振兴一线生根发芽。

“大伙儿看对岸,那就是正在升级的堤防和泵站,防洪标准提到了50年一遇!”在横跨子牙河的桥梁上,第六埠村党委副书记倪国志指着远处的水利设施,向师生们介绍着。他从习近平总书记调研后的村庄变化讲起,用一个个鲜活事例,生动诠释了党的二十届四中全会精神在基层落地生根的生动实践。同学们边听边记,不时提问。望着眼前加固一新的堤防,一位同学若有所思地说道:“以前在课本上学到‘统筹发展和安全’,总觉得有点抽象。今天站在大堤上,看着这些实实在在的工程,才真正体会到这句话千钧之重的意义”。

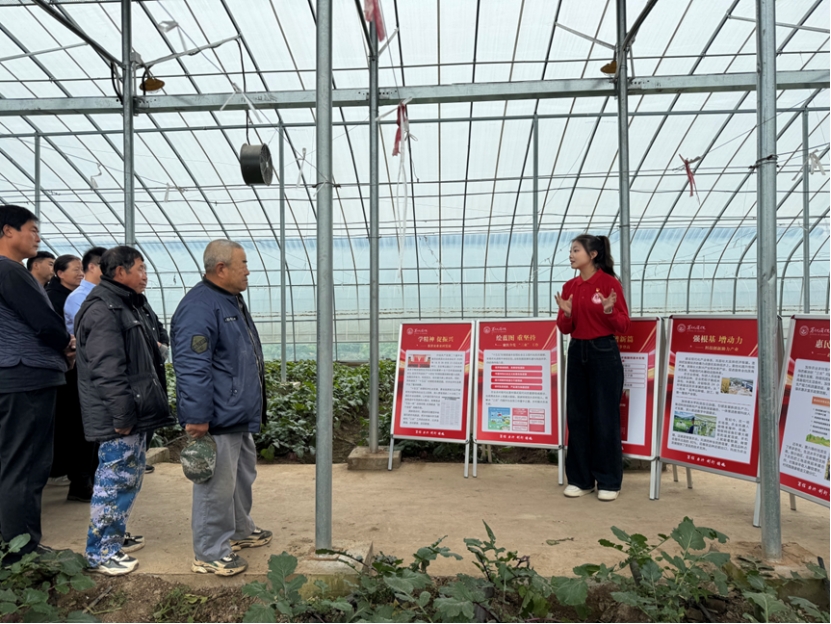

沿着乡间小路前行,师生们走进精品蔬菜园。马克思主义学院副院长王雪超结合眼前景象讲解道:“实现农业现代化,我们第六埠村不仅要继续夯实‘藏粮于地’的基础,建设好高标准农田;更要激发‘藏粮于技’的动能,用科技为农业插上翅膀,让优质农产品产出更高效益,这深刻体现了新发展理念在乡村振兴中的实践要求。”学生理论宣讲团成员刘梓晗同学则以“一粒米”的全产业链故事为例,描绘了农产品从种植到加工、销售的增值路径。“咱村的蔬菜品质好,只要打响品牌、延伸链条,就能卖上好价钱,这就是高质量发展的门道。”田间劳作的村民指着长势良好的萝卜,对“科技农业”有了更清晰的憧憬。

创富工坊里,学生理论宣讲团成员惠觜薇同学将印有党的二十届四中全会金句的书签分发给村民,并逐句讲解:“‘坚持人民至上’就是让发展成果惠及百姓,‘扎实推进乡村振兴’就是要让农村更美、农民更富。”她拿起书签上的“农业农村现代化是国家现代化的基础”,结合工坊的特色产品说:“这就是咱们乡村振兴的‘金钥匙’,政策会越来越支持咱们创业增收。”村民们翻看着精致的书签,连连称赞:“这形式好,把大道理讲到了我们心坎上!”“竹板响,声震天,党的二十届四中全会精神传;金秋十月宏图展,‘十五五’规划启新元……”马浚皓、储珍妮同学用自编自导的天津快板生动演绎了党的二十届四中全会精神,引来了阵阵掌声和欢笑。宣讲团成员刘淇同学在表演后与乡亲们交流:“咱们种地、搞养殖,要依靠科技、注重质量、创建品牌,让农产品变成抢手货,卖出好价钱。”把农业农村现代化的政策,变成了乡亲们听得懂、用得上的家常话。

一下午的时间,师生与村民畅谈村庄的变化,分享实践的体会。倪国志表示,全村始终牢记着习近平总书记嘱托,通过多元经营,让村民腰包更鼓、家园更美。昔日的“水患之忧”已转化为实实在在的安全感与幸福感。马克思主义学院党委副书记张素玲表示,此次“理论下乡”是一次生动的双向赋能,“我们既把党的创新理论送入田间地头,也从火热的乡村实践中汲取了教学养分。未来将继续开展更多形式的理论宣讲,让青春力量在乡村振兴一线绽放光彩。”细雨中的第六埠村,理论的光芒与田野的希望交相辉映。这场深入基层的理论下乡活动,不仅让党的政策春风吹拂乡土大地,更让青春在与乡村的互动中书写出绚丽的篇章。

照片由马克思主义学院提供

编辑:张立新