天津师范大学化学学院王超教授在铁催化不对称还原偶联研究中取得进展,相关成果以“Iron-Catalyzed Asymmetric Reductive Cross-Coupling of Ketimines with Alkyl Iodides”为题,在线发表在Journal of the American Chemical Society。

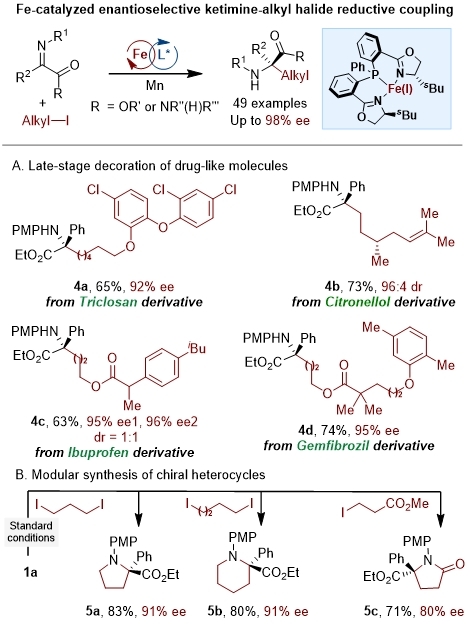

图. 铁催化亚胺与烷基碘的不对称还原偶联及药物修饰

过渡金属催化的不对称交叉偶联反应在手性结构的立体选择性构建中具有革命性意义,广泛应用于医药、农药及功能材料的合成。早期研究多集中在钌、铑、钯等第二过渡金属体系,但近年来,因第一过渡金属(如镍、铜、钴)具有成本低、储量丰富、毒性小等优势,逐渐成为研究热点。其中,铁因在地壳中的高丰度与极低的生物毒性,被认为是最具可持续催化潜力的金属之一。然而,铁催化的不对称交叉偶联发展相对滞后,这主要源于其复杂的氧化态、自旋态及多种反应路径,导致有机铁中间体难以界定,且缺乏能够高效调控反应活性与立体选择性的手性配体。

针对上述挑战,王超课题组开发了一种铁催化酮亚胺与烷基卤化物的不对称还原交叉偶联策略,实现了α-叔氨基酯及酰胺的高效构建。该方法采用市售三氟甲磺酸铁(II)与手性双噁唑啉-膦(NPN)配体的组合体系,以廉价锰粉为还原剂促进反应。多种一级及二级烷基碘底物均能以高收率和优异对映选择性转化为目标产物,并展现出出色的官能团耐受性。该策略不仅适用于复杂分子的后期修饰,还可构建含季碳立体中心的杂环化合物。机理研究(包括自由基钟实验与高分辨质谱检测)表明,该反应遵循Fe(I)/Fe(II)/Fe(III)氧化还原循环,并涉及烷基自由基中间体的单电子转移(SET)过程。该工作不仅拓展了不对称C(sp³)–C键构建的新路径,也展示了手性铁催化在立体选择性自由基反应中的巨大潜力。

天津师范大学硕士研究生王嘉欣和白浩浩为共同第一作者,天津师范大学王超教授为该工作的唯一通讯作者,天津师范大学为唯一通讯单位。该研究得到了国家自然科学基金项目(21901185),天津自然科学基金项目(23JCYBJC00760),天津师范大学高层次人才科研启动经费等资金的支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c11470