由天津师范大学心理学部汪强教授课题组完成的论文“Neuroanatomical and functional substrates of the short video addiction and its association with brain transcriptomic and cellular architecture”在国际神经影像学权威期刊NeuroImage发表。心理学部硕士研究生高媛媛和青年教师胡莹博士为共同第一作者,汪强教授与西南大学何清华教授为共同通讯作者。

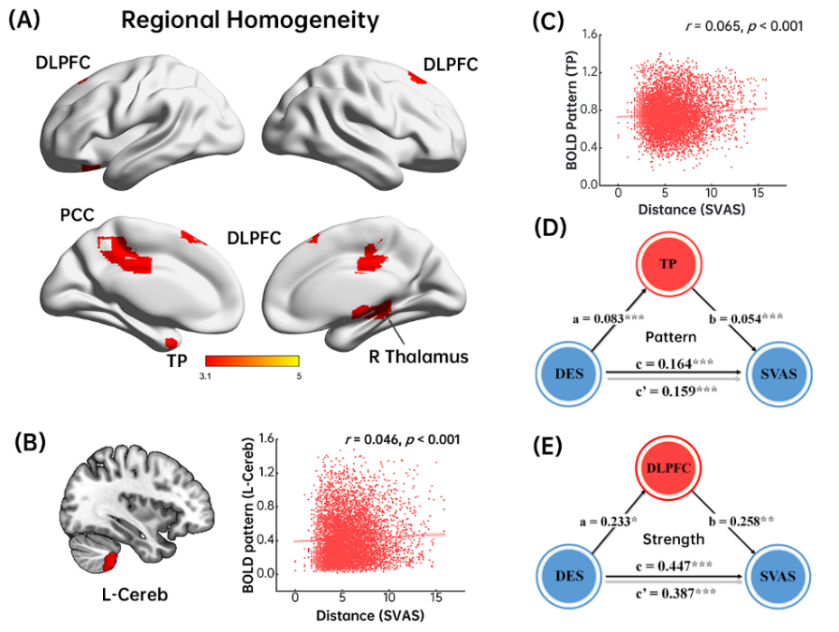

短视频成瘾(Short Video Addiction, SVA)是近年来数字行为成瘾的典型表现,具有对短视频平台的强迫性和不可控使用特征。过度沉迷短视频不仅影响睡眠、视力等生理健康,还与认知功能缺陷(如注意力、学习与记忆障碍)及情绪问题(如抑郁、焦虑、压力)密切相关。然而,现有研究多聚焦于行为层面,关于短视频成瘾的脑结构与分子机制仍缺乏系统证据。该研究采集了111名被试的行为与脑影像数据,结合传统单变量分析与个体间表征相似性分析(IS-RSA),并进一步整合脑影像转录组学方法,系统探索了短视频成瘾的神经解剖学、功能活动及基因表达基础。结果发现,眶额皮层和双侧小脑灰质体积与短视频成瘾显著相关;其中,左侧小脑灰质体积强度调节了特质妒忌与短视频成瘾的关系。背外侧前额叶皮层(DLPFC)、后扣带皮层(PCC)、小脑和颞极表现出较高的局部一致性(ReHo);其中,DLPFC 的活动强度和颞极的活动模式分别在“特质妒忌—短视频成瘾”的关系中发挥调节作用。结果提示,奖赏加工、执行抑制、自我意识及社会认知相关脑区是短视频成瘾的重要神经基础。

脑影像转录组学结果共发现521个基因与短视频成瘾显著相关,并富集于多条特异性功能通路。时空表达分析显示,小脑相关基因在胎儿早期、新生儿及婴儿期,以及儿童到青年阶段均呈现较高表达,提示短视频成瘾可能与神经发育早期的分子机制密切相关。该研究首次从行为—脑结构与功能—转录组学三个层面系统揭示短视频成瘾的神经生物学基础,为理解这一新兴行为障碍的发生机制、早期诊断及干预提供了重要参考。