在天津师范大学古籍保护研究院,有这样一位年轻的“跨界”守护者,他从播音主持跨入古籍保护的世界,用热爱和坚持书写着他与古籍的故事。他就是天津师范大学历史文化学院的一名研究生,也是“城市记忆故事”栏目的撰稿人和“文献里的天津”节目的讲述者——孔祥宸。

孔祥宸(三排左二)和王振良老师(二排右一)在天津云贵会馆参加天津与云贵历史文化讨论会的合照

与古籍结缘:于热爱中叩开新世界大门

孔祥宸与古籍的缘分,要从本科时期说起。那时的他,是播音主持专业的一名学生,怀揣着对声音艺术的热爱,在校园的舞台上绽放光芒。一次偶然的机会,他走进博物馆担任讲解员,在博物馆的古籍展区,他第一次与古籍有了近距离的接触。“当时看到那些古籍,心里就有一种不一样的感觉。虽然只是初步接触,依据也大多是博物馆墙上的介绍,但就是从那时起,我对古籍产生了好奇。”孔祥宸回忆道。

孔祥宸在博物馆担任讲解员

真正让孔祥宸与古籍保护紧密相连的,是研究生复试之后。去年四月左右,孔祥宸确定选择王振良老师作为导师,王老师向他推荐了“城市记忆故事”栏目。“当时写的第一篇稿件叫‘中国染整行业开拓者曹典环’,那是我第一次真正参与到和古籍相关的工作中。”孔祥宸说道,这篇稿件主要依托民国时期的《大公报》来写作。对于从外行跨进来的他而言,《大公报》的内容相对古籍成书要好理解一些。《大公报》也成了他踏入古籍保护领域的一个绝佳切入点。

“我本科学习播音主持,这是我的爱好,跨考到历史文化学院古籍保护专业,也是我一直以来的兴趣。”孔祥宸笑着说。孔祥宸将自己的两个爱好结合,通过文本与音频相结合的形式参与古籍保护工作,他觉得既开心又幸运。在这个过程中,孔祥宸不仅能发挥播音主持的专业优势,也能逐步踏入古籍保护的大门。

从外行到内行:在磨砺中实现蜕变

“第一次接触古籍保护领域,我觉得古籍保护是一个很遥远的领域,就像很多人刻板印象里认为的那样,觉得古籍保护只是对古籍进行修复、病虫害防治之类的工作,似乎和我的专业相差甚远。”孔祥宸说道。然而,当真正深入到这个专业领域后,他才发现,古籍保护涵盖原生性保护、再生性保护和传承性保护等多个层面。其中,传承性保护与他本科阶段学习的播音主持专业高度契合,这不仅点燃了他的工作热情,也为他提供了广阔的发展空间。

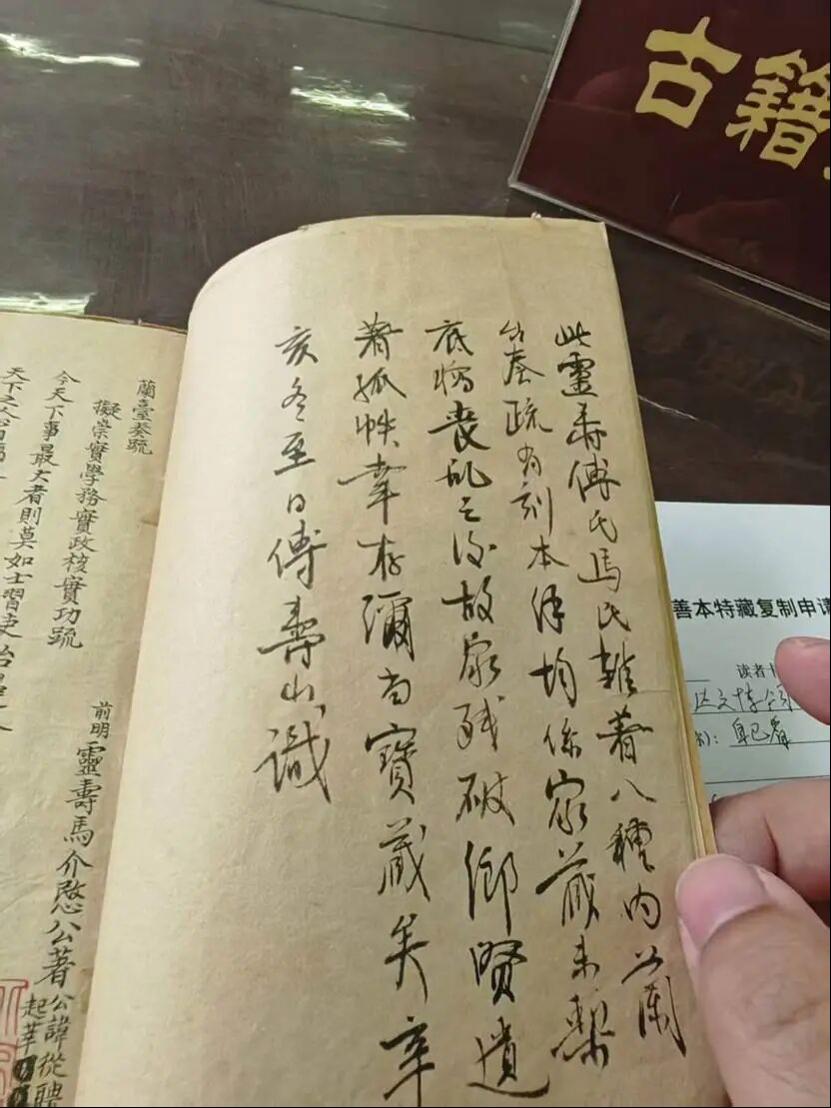

孔祥宸在天津国拍研习时看到的古籍

刚接触古籍保护工作,孔祥宸就遇到了不少难题,其中最大的挑战便是识字和点校。“从外行跨界过来,这是必须跨过的第一道门槛。”孔祥宸感慨地说,“像异体字,有些字看起来熟悉,但就是打不出来,网上也搜不到。”为了解决这个难题,他通过“国学大师”网站,根据字的偏旁部首将字拼出来。“但有时候拼出来的字,不是常规的文本形式,而是直接从古籍中截取的,有些甚至没有读音,也没有说明和哪个字相同,这就需要再去查其他古籍,看看有没有类似的字,真的很考验耐心和查找能力。”

“点校也是一个很大的挑战,古人写书没有标点符号,断句需要依靠对古文的理解和经验。”孔祥宸说道。除了断句上的困难,古籍的手写体也给他带来了不小的麻烦。有些古籍是手写的,字迹连笔严重,难以辨认,这就需要他花费更多的时间和精力去研究和解读。在不断地摸索与尝试中,孔祥宸逐渐掌握了检索和查阅异体字的技巧。在这个艰难的过程中,王振良老师给予了他很多的帮助。每次组会上,他提出问题,王老师都会耐心地解答。

城市记忆故事栏目:于实干中助力古籍传承

在“城市记忆故事”栏目中,孔祥宸参与了两期主题的工作,主要负责写稿和录音。“稿子要求保底4000字,我会先从《大公报》或者其他民国档案中收集信息。这些信息很杂很散,时间跨度也很大,所以需要花很多时间去归纳整理,按照时间线梳理出脉络,写成一篇稿件。”孔祥宸介绍道。

在写“天津地毯同业会的艰难起步”那篇稿件时,孔祥宸遇到了不少困难。“查人是个大难题,很多信息模糊不清。而且从学校官网查阅《大公报》时,它是扫描的电子版,部分字迹是模糊的,辨认起来比较费劲。”孔祥宸说道,“搜索关键词出来的内容,也不一定都和主题相符,需要看很多文件和报纸,从中筛选出有用的信息,再梳理成文章。”孔祥宸完成初稿后,交由项目负责人于老师和导师王老师审阅,根据老师们提出的修改意见,对稿件进行反复打磨。

孔祥宸在国家图书馆查阅古籍

稿件完成后,去电台为“文献里的天津”节目录音的环节同样充满挑战。由于无法前往电台进行专业录制,孔祥宸便在家里,利用自己购置的录音设备完成录制工作。录制过程中,外界的一点噪声都会影响效果,他不得不一次次重录。录制完成后,运用专业软件进行剪辑,再将成品发给于老师进行后期处理。尽管困难重重,但孔祥宸凭借高效的工作方法和严谨的工作态度完成了项目。

通过参与“城市记忆故事”栏目,孔祥宸不仅提升了自己的专业能力,也深刻认识到古籍保护并非一项沉闷的工作,而是需要社会各界广泛参与的文化传承事业。“我希望通过自己的努力,吸引更多人了解并参与到古籍保护中来,让珍贵的文化遗产在新时代焕发出新的生机与活力。”

采写:李莹

照片由受访者提供