“对我来说,我的身份是什么呢,是我吗?”

这是天津师范大学音乐与影视学院戏剧影视文学专业大一学生游若昕在7岁时写下的诗句。如今,这个从小与诗歌结缘的00后女孩,已在诗行中跋涉了十三年。她7岁正式发表处女作,小学阶段便已累计创作2000余首诗,16岁出版个人诗集《冠军》,被部分自媒体称为“天才少女”。但褪去标签,她更愿称自己为“用诗歌呼吸的普通人”。在师大校园里,她与同龄人一样学习、跑步、追剧,但诗歌却始终被她视为“安慰自己的朋友”。

从胎教到创作:诗歌是流淌在血液里的语言

当被问及创作起点时,游若昕带着一份淡然,却透露出一种与诗歌相伴而生的宿命感。她的诗歌创作离不开家庭潜移默化的熏陶,父母虽非职业诗人,却都对文字充满热爱,“特别有趣的是,我们家的群聊名都叫‘游诗一家’。”胎教时期,《唐诗三百首》、北岛、韩东的诗集是她的摇篮曲;抓周时,她在一堆物品中独独抓到了书,仿佛也预示了与文字的缘分;再长大一点,父母发现她讲话时常会冒出“有意思”“好玩”的话,鼓励引导她将有趣的想法写成文字……一系列浸润式的启蒙,让诗歌成为她最早接触的“语言游戏”。

家庭之外,书籍是她另一片灵感沃土。从小偏爱诗歌与书籍的她,痴迷于谢尔的童趣、布考斯基的粗粝与艾米莉·狄金森的深邃。广泛的阅读让她对文字愈发敏感,也塑造了她不拘一格的创作风格。“诗是自然而然流淌的,不需要刻意修饰。”

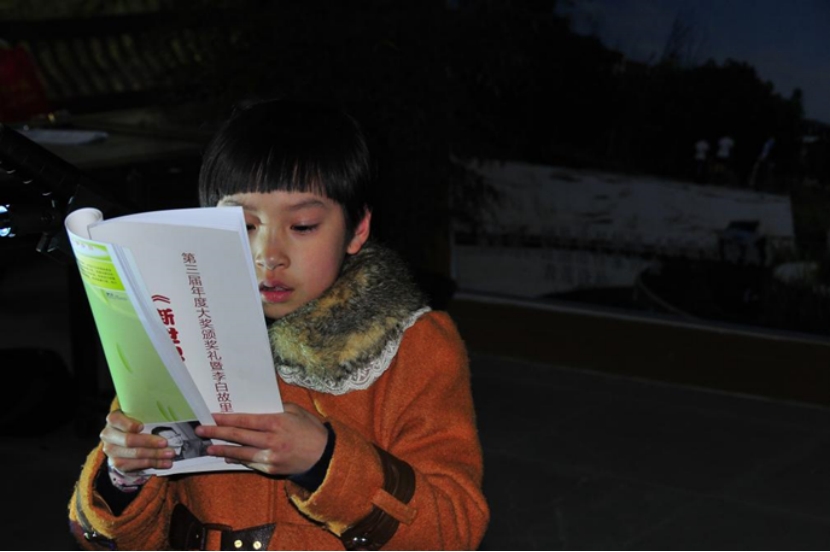

幼时游若昕参与诗歌交流

从小的积累让游若昕意识到:诗歌不必宏大,日常琐碎皆可入诗。7岁时,游若昕凭借《捡石头》获得人生第一笔稿费——一张10元的邮政取款单。因年龄太小去邮局领取时无法提供身份证,她又写下《身份》一诗,用稚嫩笔触探讨自我与世界的联系。即便如今回望,她仍笑称:“那时候只觉得写诗很好玩,就像写日记一样。”

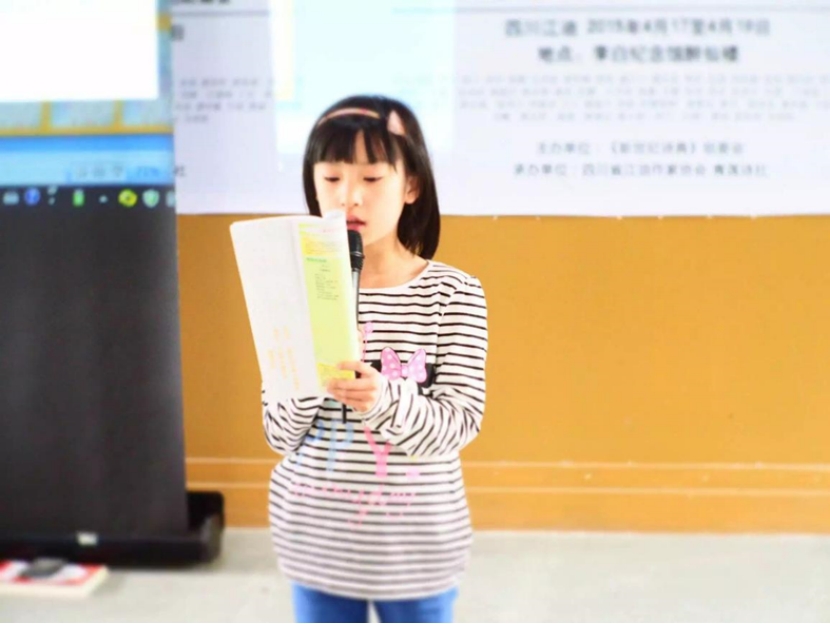

幼时游若昕上台读自己的诗

从“童诗”到批判:在成长中寻找诗歌的棱角

随着年龄增长,游若昕的诗歌逐渐褪去纯真外衣,开始显现出更深沉的思考。小学时,她的作品因充满孩童视角的天真烂漫总被称为“童诗”;到初中,她的笔触转向现实,甚至带上了批判性。“那时候突然觉得世界变得复杂了。”她坦言,这种转变并非刻意为之,而是内心感受的自然流露。进入师大后,她开始尝试散文诗,风格更趋多元。但无论题材如何变化,她始终坚持“顺其自然”的写作态度:“写诗不是为了修辞,而是记录真实感受。”

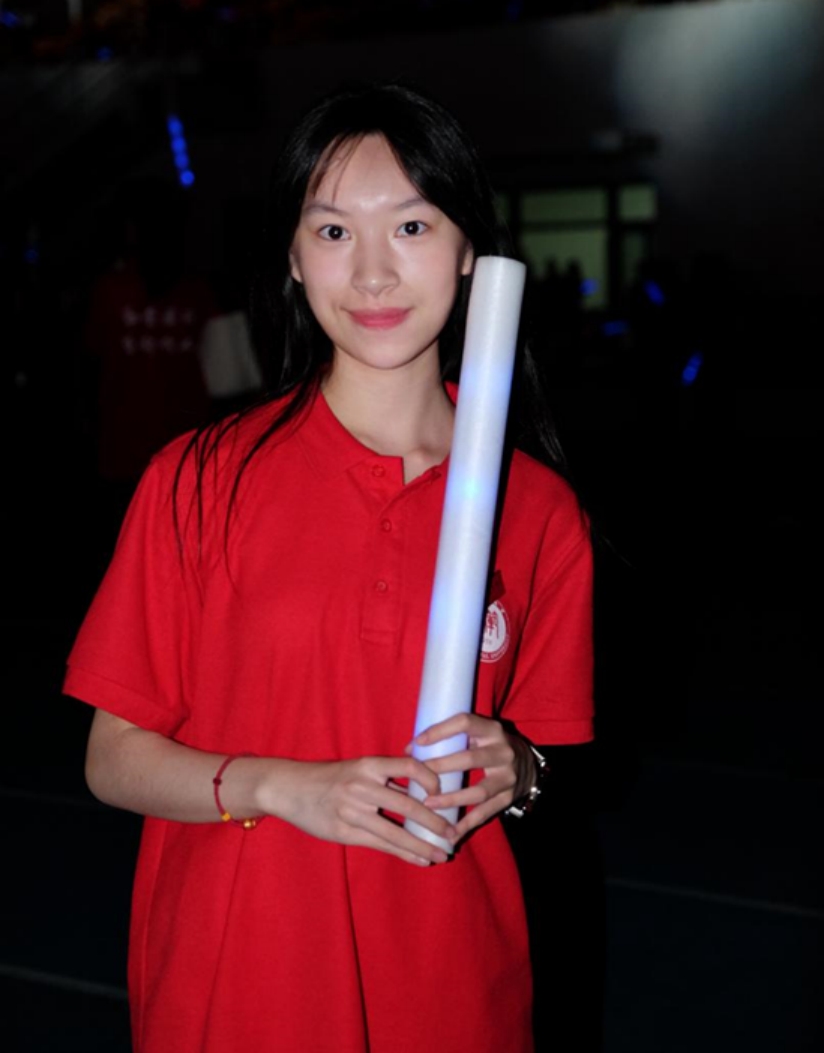

游若昕13岁时参与口语诗分享会

外界对诗歌的争议也曾困扰过她。小学六年级时,她凭借口语诗获得第七届李白诗歌奖金诗奖,却因风格与传统诗歌大相径庭而备受质疑。有网络批评说她写的根本不算诗,也有周围同学对她产生隔阂与不解。面对争议与攻击,她一度感到委屈和彷徨,但最终选择了坦然接受,“就是不在乎别人怎么说了,我就写我自己的东西。”有时她的诗也会被作多种解读,例如,有人将《黑森林》解读为隐喻“对成就的迷失”,但实则只是转学进入新学校、新班级的情景的重现,并在夜里被妈妈批评后从房间里赶出来后的情绪宣泄。对于这种现象,游若昕反而觉得很有趣,她说,“诗歌没有标准答案,就像做语文阅读理解一样,有一千个读者就有一千个哈姆雷特。”

游若昕参加湖南卫视节目《新时代好少年》

她的创作始终忠于内心。“有人常常觉得我写诗是带着目的性去写,但很多时候其实都仅仅是自然而然地流露,没有带有任何思想。”她拒绝被流派定义,用最直白的语言捕捉生活瞬间。在她看来,诗歌是情绪的出口,更是无需解释的私人日记:“难过时写诗,快乐时也写诗,它像朋友一样陪伴我。”

在师大,与诗歌共生的日常

作为戏剧影视文学专业学生,游若昕坦言当初选择戏文是“阴差阳错”,却意外发现专业与诗歌的共通性:“戏剧的想象力让我更敢打破形式束缚。”尽管她因为压力减小反而“大学写诗频率降低了”,但师大的环境仍为她提供了丰富的灵感土壤——迎新晚会上,她偶遇曾帮她指路的留学生用快板说相声,写下《汉语桥》;课堂中老师的妙语、学院活动的点滴,都被她收录进诗行,一些反映大学生活的新作也已经在《诗潮》《鹿鸣》等刊物发表。

尽管课业与创作需平衡,她却显得游刃有余:“写诗已成为习惯,和吃饭睡觉一样自然。”校园里,她保持低调,同学和老师并未因“诗人”身份对她另眼相看,“大家只当我是个普通学生”。

游若昕参加天津师范大学迎新晚会

对于未来,她并没有陷入盲目内卷的焦虑中:“先读书,先写点东西,活在当下。”这种松弛感源于家庭和高中教育的宽容。父母从不施压,高中也鲜少强调升学竞争,让她得以保持对创作纯粹的热爱。即便面对“00后诗人”的标签,她也淡然处之:“每代人都有不同的表达方式,无需比较。”她11年前写过的一首诗,也许可以作为注脚,或者叫作宣言。“我写诗/不和大人比/不和小孩比/只和自己的/影子/比”(《比》)。

结语

在师大校园的林荫道上,游若昕依旧保持着边走边记录的习惯。手机备忘录里,躺着几十首未发表的诗——关于落叶、课堂、食堂的烟火气,也关于青春独有的迷茫与热望。她以诗为友,将生活淬炼成文字,又在文字中反观生活。对于这位年轻的诗人而言,诗歌不是标签,也不是枷锁,而是一种与生俱来的呼吸方式。而天津师大,正以开放的胸怀,见证着这位年轻诗人在文学之路上的每一次破土与生长。在师大的舞台上,她将继续以笔为舟,驶向更广阔的文学海洋。

采写:赵艺凝

照片由受访者提供