由教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院、天津师范大学心理学部吴俊杰博士与于秒教授,硕士生蔡楚瑶与吴旻哲,以及澳大利亚麦考瑞大学汪昕博士联合完成的一项研究“Distinct language control mechanisms in speech production and comprehension: evidence from N-2 repetition, switching, and mixing costs”,发表在国际语言认知领域权威期刊 Journal of Multilingual and Multicultural Development。

对于掌握两种或两种以上语言的人(双语者或多语者)来说,在交流过程中能够根据交谈对象灵活选择语言,并在不同语言之间高效切换、有效抑制非目标语言。双语研究领域长期存在一个争议:语言产出(production)与理解(comprehension)是否依赖相同的语言控制机制。以往研究大多关注于“切换代价”(switching cost)这一指标,且仅限于组水平分析,忽视了其他语言控制指标及个体差异对控制机制的影响。

为了回答这一科学问题,研究团队创新性地结合了n-2重复范式(n-2 repetition paradigm)、语言切换范式(language-switching paradigm)及单语任务,系统考察了粤语-普通话-英语三语者在口语产出与听觉理解两种模态下的多项语言控制指标,包括n-2重复代价、切换代价和混合代价(mixing cost)。研究通过组水平和个体差异分析,采用线性混合模型、相关分析、贝叶斯、置换检验及余弦距离等多元方法,揭示两种模态的语言控制特性。

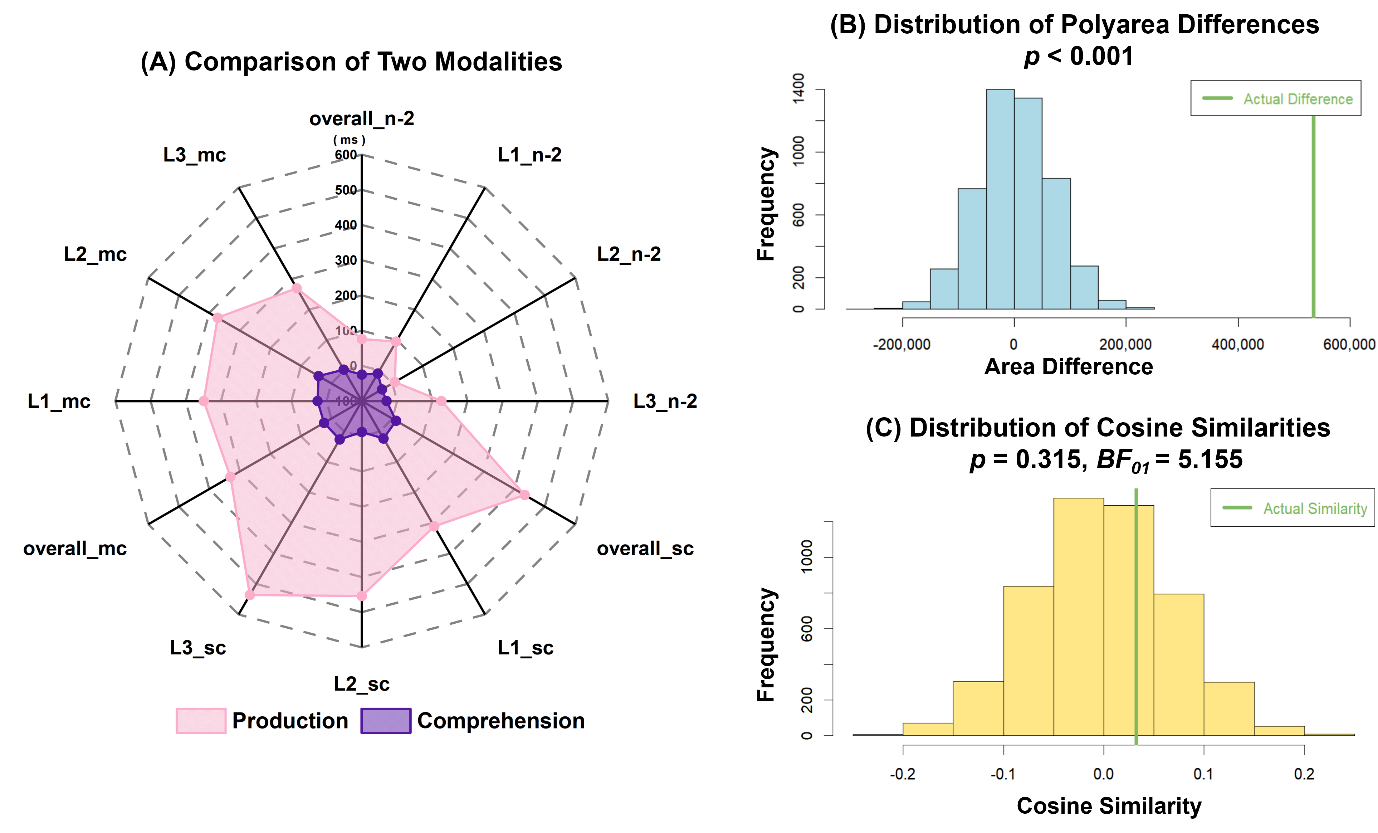

研究发现,在口语产出中,三项语言控制指标(n-2重复代价、切换代价、混合代价)均显著;而在听觉理解中,仅混合代价达到显著水平。个体差异分析显示,口语产出与理解在三类代价上的表现无显著相关,贝叶斯统计进一步支持两者缺乏相关性。雷达图、余弦距离和置换检验结果表明,产出模态不仅在语言控制强度上显著高于理解模态,两者在控制机制的模式方面也存在本质区别。

图1 语言产出和理解12个指标的雷达图表示(A),以及多边形面积(B)和余弦相似性(C)的置换检验结果。n-2,n-2重复代价;sc,切换代价;mc,混合代价;overall,指不区分具体语言的综合表现。

该研究首次在多指标、个体差异层面系统比较了三语者口语产出与理解的语言控制机制,发现二者不仅在控制强度上有显著差异,更在控制模式上表现出本质不同。这一发现对于深入理解多语言认知控制机制、优化多语教学及语言障碍干预具有重要理论和应用价值。